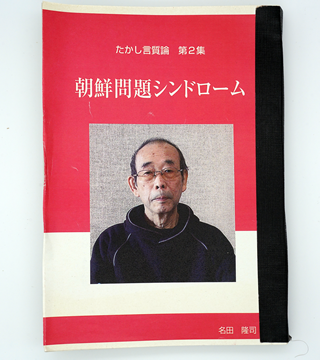

本書は、名田先生が膵臓癌の手術を受けた年に執筆したものである。手術では膵臓の摘出のほか、胃や肝臓などの切除も行われており、体力・気力ともに疲弊している様子が窺われる。

しかし、先生は、このような困難な状況にあっても批判精神を絶やさず、体に鞭を打つように本書を完成させた。

本書は、先生が月刊「マスコミ市民」と当研究所のブログに掲載していた記事で構成されている。

この中には、2000年以前のものも含まれるが、現代の朝鮮問題を考える上でも基礎となるものだと思う。今回は、これら記事のうち「マスコミ市民」に掲載されていたものを抜粋し紹介したい。

「拉致問題」、歴史をねつ造するな(「マスコミ市民」98年7月掲載)

これは、先生が1990年代の朝鮮を取り巻く国際情勢を執筆するため、朝鮮での取材を終え、3週間ぶりに日本に帰ってきた時の話である。

帰国当時、日本(新潟)では、「『拉致問題疑惑』北朝鮮回答。不明者十人を捜し出せず-正常化交渉の再開困難に」と題する地方紙が販売されていた。記事では「疑惑」としているが、その前提は朝鮮が犯人である説を強く滲ませたものであった。

そもそも「拉致疑惑」とは、南朝鮮・国家安全企画部の管理下にいた朝鮮からの亡命工作員の証言のみを根拠としたものであった。しかし、マスコミ各社は、20年以上も前の出来事について根拠が曖昧なまま「北朝鮮拉致」を主張していた。

こうしたマスコミ各社や日本政府の姿勢の為、新たな被害者が出たとされている。

それは「行方不明者」の家族たちのことである。警察の捜査で生死が不明であった者たちの家族にとって「拉致疑惑」という情報は、真偽を確かめる余裕もないまま受け入れられたことであろう。

日本政府の朝鮮敵視政策によって、「行方不明者」を思う家族たちの気持ちも利用されている事実を我々は知らなければならない。

「ナゾの日本人」にされた、私(「マスコミ市民」03年3月号掲載)

2002年、日朝首脳会談が実現した。これを契機に「拉致疑惑」が事実となり朝鮮の体制を否定する方向へと動いていった。

そんな中、先生の元に民放テレビ局から取材の依頼があった。

2003年、朝鮮中央テレビで、金正日総書記の誕生日を祝賀する人々の表情を伝えるニュース番組に先生が映ったため、その時のことについて聞きたいと言うことであった。

家族からは、身に危険が及ぶかもしれないからと若干の抵抗を受けたものの、会談以降、身を縮めて暮らさざるをえなくなった在日朝鮮人に少しの勇気を与えたい、日朝国交正常化を進めることの必要性と正しさを理解してもらいたいという思いで取材に応じた。

ここでは、その取材の際の先生の言葉について紹介したいと思う。

拉致問題に関連した質問に対して、先生は「私は、確かに拉致された方々、その家族の怒りと悲しみの気持ちは十分すぎるほど理解しています。ですから戦前、日本が朝鮮人を強制連行や従軍慰安婦のかたちで拉致した人々とその家族の怒りと悲しみの気持ちを、いまこそ共有して、速やかに解決することはできないでしょうか。また、拉致の問題に関して言えば、北朝鮮は国家として認め、謝罪していますが、日本はどうなのでしょうか。こうしたことはマスコミ関係者は冷静に考えてみる時期にきているのではないでしょうか」と答えた。

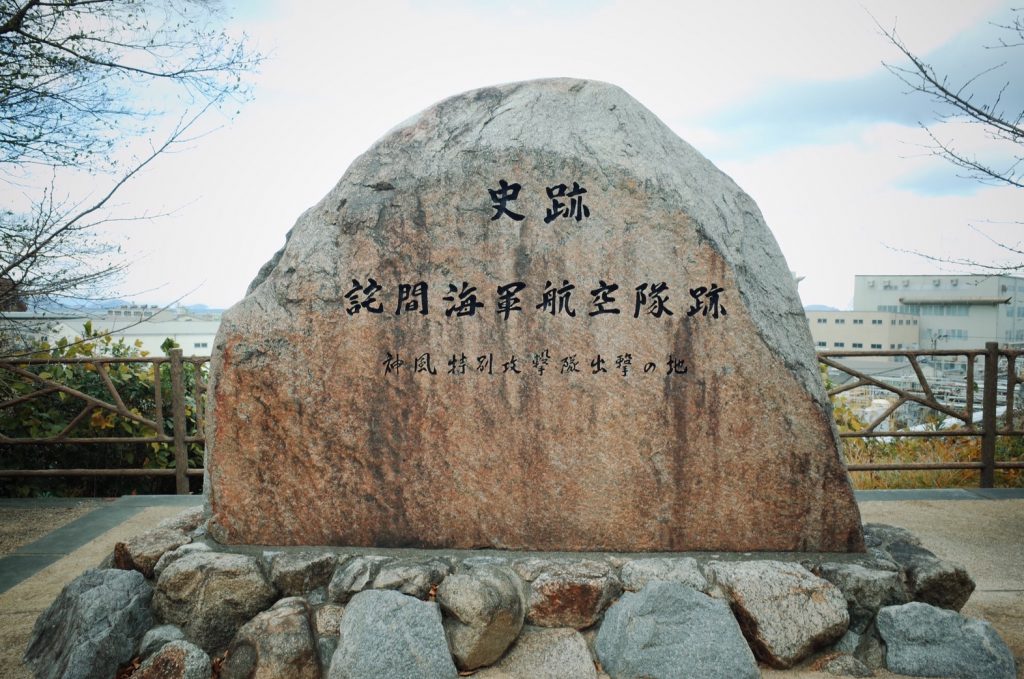

拉致された日本人がいるのと同様に、朝鮮人の中にも日本に強制的に連れてこられた人がいた。

歴史問題とは、双方が事実を認め謝罪をするところから始めなければならない。

しかし、悲しいことにこうした歴史があったことすら知らない人も多い。

そんな時代だからこそ、誰よりも朝鮮人のことを想い、日朝友好を志した先生の意思を絶やしてはいけないと考える。

(文:愛媛現代朝鮮問題研究所)